今回は絶対テンスと相対テンスという考え方について見ていきます。

言葉だけ聞くと、複雑そうに聞こえるので、苦手意識がある方もいるかもしれませんが、非常にシンプルです。

しっかり理解しておくといいと思います。

まずは絶対テンスです。

絶対テンス

絶対テンスとは、単文の述語のテンスを決定するのは、発話時を基準にして、文の内容が、発話時より前に起こったのか、後に起こるのか、今起こっているのかということです。

このように説明されると、難しそうに聞こえますが、

前に起こったならタ形を使い、同時または後に起こるときはル形を使います。(同時というのは「ている」のことです。)

例で確認してみましょう。

時制が苦手な学生がいるとします。ル形を使うのかタ形を使うのかがわかりません。

「明日東京へ行・・・。」

と「・・・」の部分が「行く」のか「行った」のかがわからないとき、どのように考えるのでしょうか。

学生はこの言葉を発している時、まだ東京へは行っていません。

つまり、「東京へ『行く』」という内容は、この文を発言した現在より1日『後』に起こります。ですから、ル形である「行く」を使います。

また、

「昨日東京へ行・・・。」の場合を考えてみましょう。

発言時、学生はもうすでに東京へは行っています。

つまり、「東京へ『行く』」という内容は、発言時である現在より1日『前』にすでに起こっています。ですから、タ形である「行った」を使います。

これが絶対テンスの考え方ですが、わかってしまえば当たり前なことですよね。

相対テンス

こちらの相対テンスはちょっとだけややこしくなります。

絶対テンスは単文の述語を決める際、発話時を基準にして、その出来事が前なのか後なのかを考えました。

しかし、相対テンスは違います。

まずは、複文の従属節の述語のテンスを決めるときに使います。主節の出来事を基準にします。

「・・・。」

一気に難しい言葉が出てきました。順番に見ていきましょう。

まず、複文とは、2つ以上の述語が登場する文のことです。

①東京へ行くとき、電車を使いました。

②東京へ行ったとき、電車を使いました。

①では、「東京へ行く」と「電車を使いました」との2つの述語のまとまり(節と言います)があります。

②では、「東京へ行った」と「電車を使いました」が2つの述語を含むまとまりです。

つまり、①も②もどちらも複文です。

そして、複数の述語のまとまりの中で、メインの内容が主節、主節の内容をよりわかりやすくするための飾りが従属節といいます。

①の文では、主節が「電車を使いました」で従属節が「東京へ行くとき」です。

②でも同様に考えると、「電車を使いました」が主節で「東京へ行ったとき」が従属節です。

ここで話を戻します。

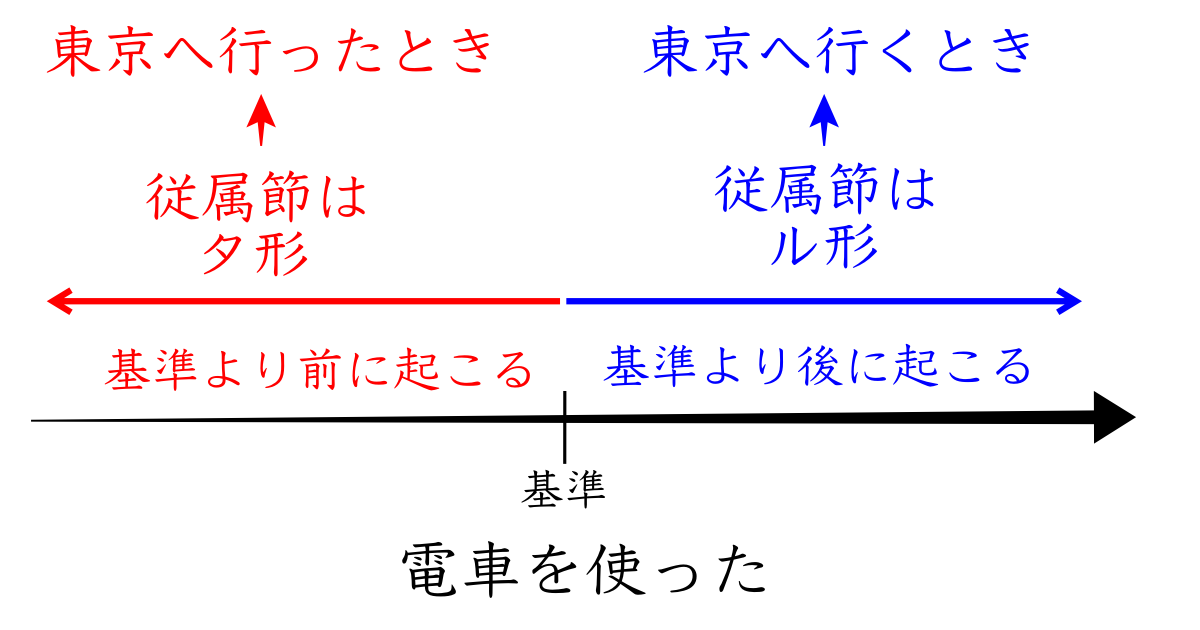

相対テンスは、従属節の述語のテンスは主節を基準に考えます。あとは絶対テンスと同じで、基準より前ならタ形、あとならル形を使います。

従属説のテンスを決めるためにまず①では、

従属説の主節は、主節の「電車を使いました」を基準とします。

そして、「東京へ『行く』」のは、基準の「電車を使いました」よりも前に起こるのか、後に起こるのかを考えるのです。(この「行く」の意味は「到着する」の意味で考えるとわかりやすいです)

「東京へ『行く(到着する)』」のが、主節の「電車を使った」より前に起こったのなら、従属節のテンスは「東京へ行ったとき」となります。

一方、「東京へ『行く(到着する)』」のが、「電車を使った」より後に起こったのなら、従属節のテンスは「東京へ行くとき」となります。

つまり、「東京へいくとき、電車を使いました。」だと、先に電車を使うのが先になるので、ローカル線なり新幹線などで東京へ向かったというような意味になります。

一方で、「東京へ行ったとき、電車を使いました。」だと、東京についた後で、電車を使うことになるので、東京へ向かう手段はわかりませんが、東京についてから山手線や地下鉄などを使ったということになるでしょう。

簡単なイメージは以下のようになると思います。

簡単にもう一度説明しますと、

まずは、主節「電車を使った」を基準に考えます。

次に従属節「東京へ『行く』」が基準の前に起こったのか、後に起こるのかを考え、

前なら従属節はタ形になり、「東京へ行ったとき」になって、

後なら従属節はル形になり「東京へ行くとき」になります。

まとめ

<絶対テンスと相対テンス>

絶対テンス

単文の述語の時制を決める

→これから、発言時の後起こるならル形、もう起こったことならタ形

相対テンス

複文の従属節の時制を決める

→主節より後に起こるならル形、先ならタ形

おわりに

言葉で説明すると、絶対テンス、相対テンスは非常に難しそうです。しかし、ゆっくり丁寧に、時間軸などのイメージを作って追っていけば複雑なことは無いことがわかります。

私は初めてこの相対テンスを聞いたとき、わかりにくいなと思いました。しかし、それは理論的なものだからだと思います。

私が驚いたのは、実際に初級の学生は思っていたよりもよく理解して正しく使えていることが多かったということです。

もし、どうしてもわからないという方がいたら、「ご飯を食べるとき、いただきますと言います」と「ご飯を食べたとき、いただきますといいます。」とであれば、どちらが正しいかはわかると思います。このような完全に理解できる例文から仕組みを考えてみるといいのかなと思います。

参考にした本

コメント